患者さんの肩を触っても、「これ本当に正しいランドマークに触れてるのか…?」と自信が持てない。そんな経験をしたことがある理学療法士や学生は多いでしょう。僕自身も臨床の最初の頃は、触診が正しいのかどうか全然確信が持てず、悶々としたものであります。

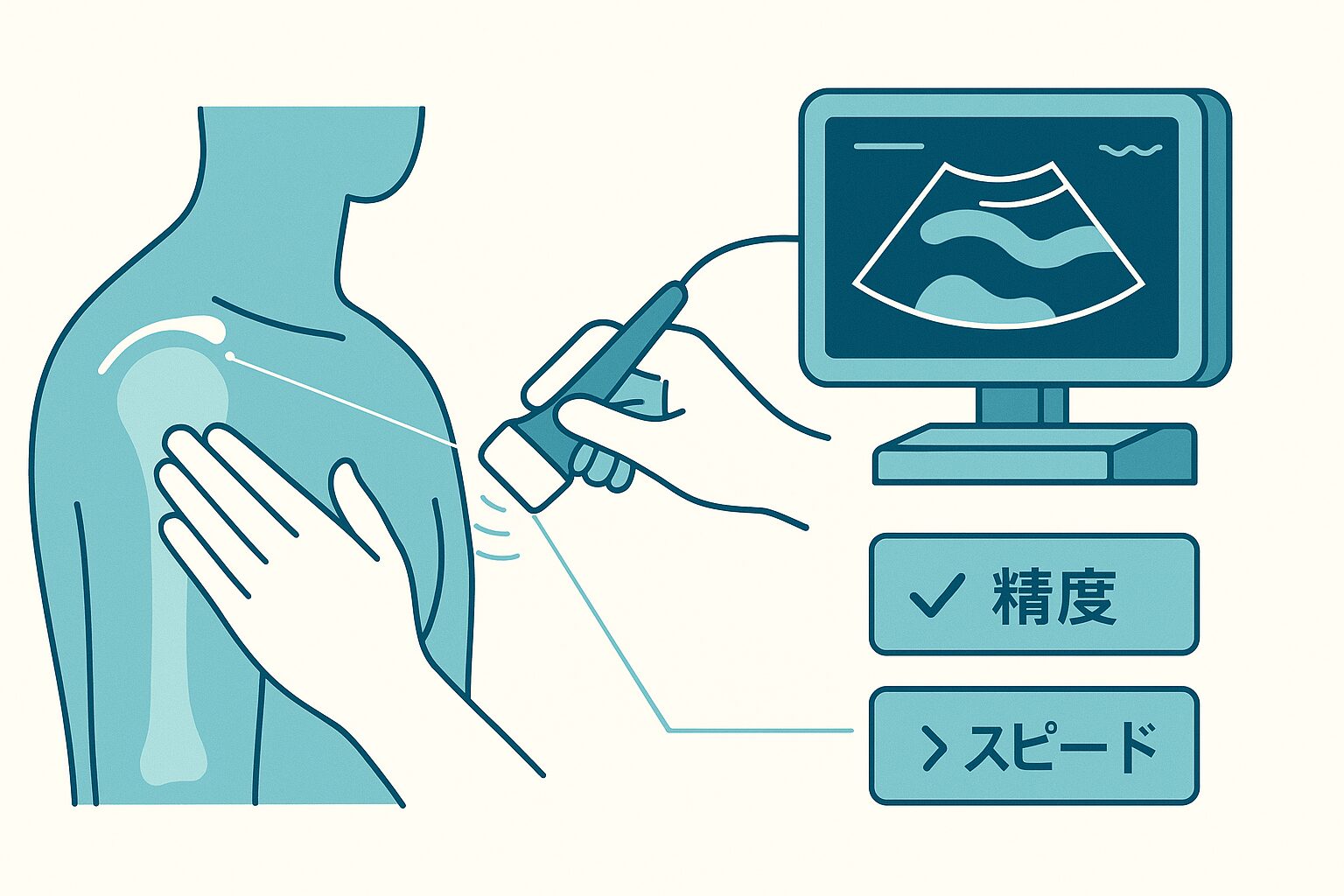

そこで最近おもしろかったのが、「超音波を使って触診スキルをトレーニングしたら精度は上がるのか?」という研究(R)です。信州大学のチームが行ったランダム化比較試験で、「従来の授業」vs「超音波フィードバック付き授業」という2種類の教育方法を比較しているんですね。

超音波を使った触診教育のランダム化試験

対象は29人の理学療法学生。肩関節周囲の30か所のランドマークをテーマに、90分×3回の授業を受けてもらいました。

- 従来グループ:普通に講義と実技で学ぶ

- 超音波グループ:実際に超音波で画像を映しながら、自分の指が正しい位置にあるかリアルタイムで確認

そのうえで「正確性」と「触るスピード」をスコア化し、授業前、直後、3か月後にチェックしました。

結果はこうなりました。

- 精度の改善:超音波グループは触診の正確性が大きく改善。効果量も中〜大で、精度重視の教育には有効っぽい。

- スピードの変化:大きな変化はなく、精度の向上が主な効果。

- 従来グループ:ほぼ変化なし。

ただし、グループ間で統計的な有意差は出ませんでした。

また、論文の注意点として、

- 対象は肩関節だけ。他の部位でも通用するかはまだ不明。

- 評価は熟練者の判定に依存していて、完全に客観的とは言えない。

- 装置導入にはコストと人材が必要。全ての学校で簡単に導入できるわけではない。

といったこともあります。

なので現状としては、「メリットがある可能性は高いが、確証はまだない」という感じ。

とはいえ、心理学の学習理論でも「即時フィードバック」はスキル習得を大きく助けるとされているので、触診のように“見えないスキル”にはぴったりの方法でしょう。

要するに「万能な解決策」ではなく、「うまく取り入れればかなり役立つ」くらいの位置づけで考えるのが現実的です。

触診トレーニングへの応用ヒント

この研究から得られる実践ポイントをまとめると、以下のようになります。

- フィードバックを意識する:超音波がなくても、解剖模型やペア練習で確認しあうだけでも精度は伸びるかもしれない。

- 速度より精度を重視する:まずは“1cm以内で正しく触れる”ことに集中。そのうちスピードは自然に上がる。

- 部位ごとの難しさを把握する:肩や腰椎のようにランドマークが複雑な部位は重点的に練習する。

今回の研究から見えてきたのは、超音波を用いた触診教育は精度を高める可能性がある、という点。ただし現時点では小規模な試験にとどまっており、すぐに「全ての教育課程に必須」と言える段階ではありません。

それでも「見えないものを見える化して学ぶ」というアプローチは、触診に限らず臨床スキル教育全般に応用できる普遍的な考え方です。もしあなたが「触診に自信がない」「練習しているけど成果が見えにくい」と感じているなら、まずはフィードバックを意識した学習法を取り入れてみると良いかもしれません。

どうぞよしなに。

コメント