理学療法士として働いている中で最も気になるのは「関節可動域」と言っても過言ではないでしょう。

ここでは肩関節内転ROM制限に対しての評価から治療までをまとめようと思います。

肩関節内転の関節可動域

参考可動域:0度

基本軸:肩峰を通る床への垂直線

移動軸:上腕骨

そもそも内転可動域制限なんて起こるの?

皆さんは内転可動域制限に出会ったことがありますか?

僕はそれなりに経験年数があるので出会ったことがありますが、やはり屈曲外転や結滞動作と比べると圧倒的に少ない印象です。

一応ありがちな病態としては……

①凍結肩・肩関節周囲炎

- 特に烏口上腕靱帯・前上方関節包の肥厚・癒着が強いタイプ

- 内転+外旋がセットで制限される報告あり(R)

②外傷・手術・長期固定後の「続発性肩関節拘縮」

- 骨折後、腱板修復術後、外転枕・三角巾長期使用など

- 外転位での固定・疼痛回避肢位が続くほど、内転制限になりやすい

他にも三角筋拘縮や産科的腕神経叢麻痺などもありますが、僕は見たことがありません。

そのため、肩関節内転制限に関するエビデンスも非常に少なく、現時点で最もはっきりとしたエビデンスがあるのは、腱板断裂に伴う内転制限に対する「adduction manipulation」のRCT(R)です。

これは麻酔科でのマニピュレーションなので、理学療法士には役に立ちません。

治療

ここから先は、研究というより自分なりの仮説に基づく実務的な提案です。

肩関節内転可動域制限(外転拘縮)では、

- 上方関節包や烏口上腕靱帯周囲の線維性拘縮や、肩峰下の癒着が関与している可能性があるので、ストレッチを行う

- あわせて大胸筋・広背筋を含む肩周囲筋を、できるだけ大きな可動域で負荷をかけて鍛える

といったアプローチが現実的だと思われます。

烏口上腕靱帯(CHL)

内転制限の主要な「固い組織」が前上方関節包や烏口上腕靱帯(CHL)にあると疑われる症例では、以下のような運動療法が仮説ベースで妥当と考えられます。

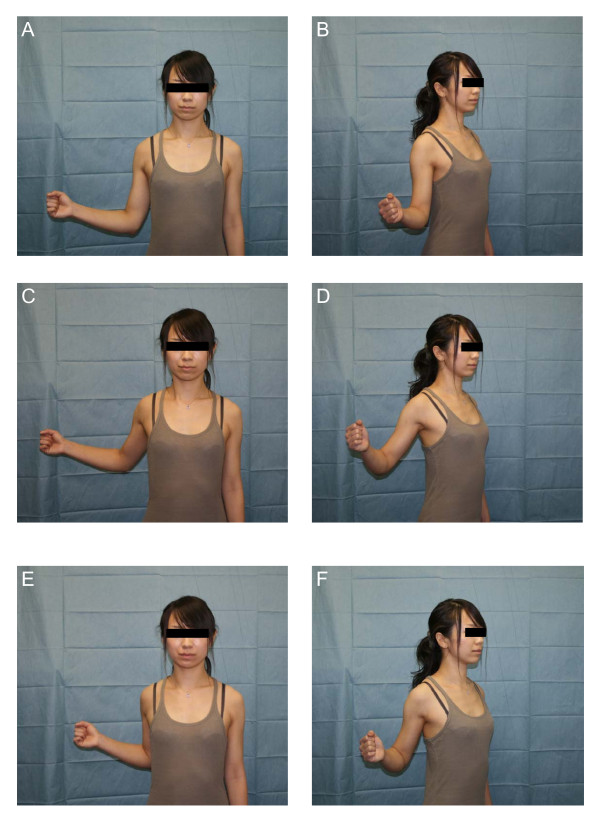

2011年に遺体9例を用いた研究では、「0° 挙上+外旋」「30° 伸展+外旋」「30° 伸展+内転+外旋」でCHLが伸ばせることが分かっています。ですのでストレッチは以下のようになります。

- CHLを狙ったストレッチ肢位

- 痛みが許容できる範囲で

- 肩関節:伸展+内転+外旋

- 仰臥位でセラピスト他動または自動介助で実施

- 保持時間・回数の目安

- 30〜45秒保持 × 5回

- 1日 1〜2セッション程度

- 痛みが許容できる範囲で

あとは動画で赤羽根先生が言っているように、滑走も大事かなーと思います。

大胸筋

大胸筋は肩関節内転の主動作筋です。特に胸肋部繊維や腹部繊維が内転には重要ですね。

大胸筋を鍛える定番と言えば腕立て伏せですが、患者は行えないことが多いので、まずは壁たて伏せから行うと良いと思います。

患者はだいたい早くやろうとするので、ゆっくり行うように指導するのが大切です。

壁たて伏せが余裕になってきたら、台所での腕立てや膝をついた腕立て、そして普通の腕立てと負荷を上げていきましょう。

広背筋

広背筋も肩関節内転の主動作筋です。

広背筋の筋トレといえばラットプルダウンですが、自宅では難しいため、タオルを使ったラットプルダウンがいいと思います。

両手でタオルを持ち、互いに引っ張り合いながら、ラットプルダウンのような動きをするだけですが、やってみると意外としんどいですよ。

動画だと膝立ちでやっていますが、立位でもいいと思います。

まとめ

- 肩関節内転可動域制限は、凍結肩や外傷・手術・長期固定後の続発性拘縮などでまれに起こり、内転と外旋がセットで制限されることが多いです。

- エビデンスは少なく、腱板断裂に対する麻酔下の「adduction manipulation」のRCT以外に決定的なものはほとんどありません。

- 実際の理学療法としては、前上方関節包・烏口上腕靱帯のストレッチ(伸展+内転+外旋)と、大胸筋・広背筋を大きな可動域で鍛える壁腕立て伏せやタオルラットプルダウンが現実的な対策になります。

コメント