理学療法士として働いている中で最も気になるのは「関節可動域」と言っても過言ではないでしょう。

ここでは肩関節屈曲ROM制限に対しての評価から処方、再評価までをまとめようと思います。

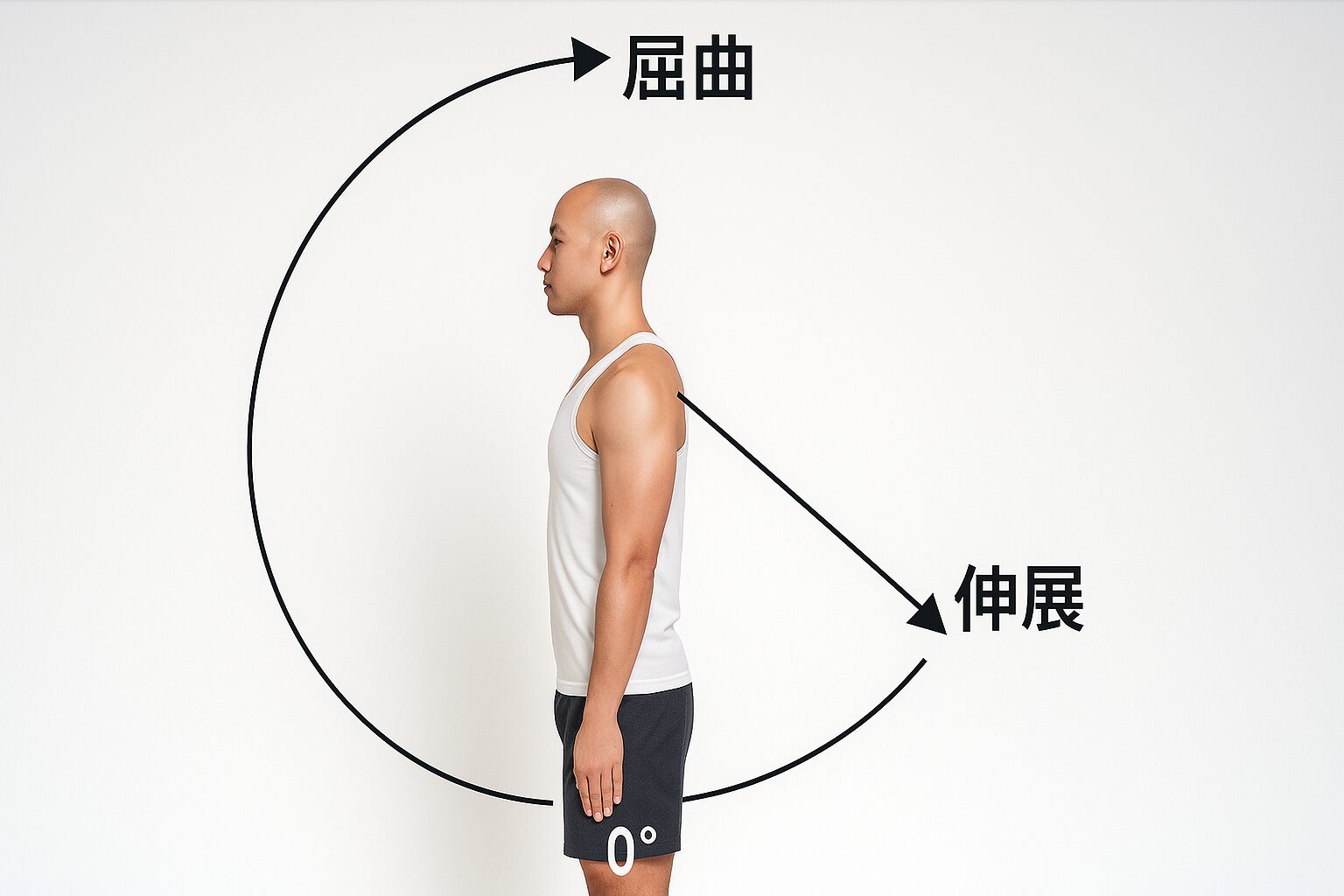

肩関節屈曲の関節可動域

参考可動域:180度

基本軸:肩峰を通る床への垂直線

移動軸:上腕骨

参考可動域は180度となっていますが、実際には

- 肩関節(上腕骨と肩甲骨):約120度

- 肩甲骨の上方回旋(肋骨の上を回転する動き):約60度

の組み合わせで180度になります(R)。また、肩甲骨の後傾も肩峰下のインピンジメントを防ぐのに重要です。

治療方針

手技の使い分けは以下のように考えています。

- 他動が固い

→関節モビライゼーションとストレッチを中心に行う。 - 人が動かせば上がるが、自分では上がらない/痛みで止まる

→ Mobilization With Movement(MWM)を使い、痛みを減らす

これらの治療を行ったうえで、 自分で上げられる角度が10〜15度ほど増える、または痛みが2段階ぐらい下がる(0〜10の痛みスケール)ならOKかなという印象です。

関節モビライゼーション

2023年に韓国のグループが行ったシステマティックレビューとメタ解析では、「運動だけ」と「運動+関節モビライゼーション」を比較した際、肩関節の可動域においては関節モビライゼーションを追加した方が成績がよかったそうな(R)。

では具体的にどのような関節モビライゼーションを行えばいいのでしょうか?

後方グラインド

まず一つ目は後方グラインドです。

後方関節包のタイトネスは骨頭の前上方偏位や痛みと関連し、挙上時の可動域低下を招きます。後方グラインドで後方関節包を伸張することにより、上腕骨頭の偏移を減らすことができます。

下方グラインド

次は下方グラインドです。

下方グラインドにより、屈曲に同調する骨頭の下方滑りを補助し、上方インピンジメント傾向を軽減することで、屈曲の後半~肩峰下での当たり感の低減に寄与します。

逆牽引(リバース・ディストラクション)

あとは牽引ですね。

関節包の広域伸張で骨頭の安定を測ろうという手技です。

この3つの手技を知っておけば、肩関節屈曲可動域を改善するための関節モビライゼーションは行えると思います。

ストレッチ

ストレッチを行わない理学療法士はいないでしょう。……いや、世の中色んな現場や考え方があるので、きっといるとは思いますが、少数派ではあると思います。

肩関節屈曲可動域を改善するには、どのようなストレッチを行えばいいのでしょうか?

小胸筋のモビライゼーション

「ストレッチじゃねーじゃねーか!」と思った方。ごめんなさい。

個人的には小胸筋のストレッチも肩関節の屈曲可動域を向上させると思っているのですが、研究だとそれを支持するものが見当たらないんですよね……。

一方で小胸筋のモビライゼーションが肩関節の屈曲可動域を向上させるという論文はある(R)ので、モビライゼーションを紹介しているわけです。

まぁダイレクトストレッチとも言えなくないですからご容赦ください。生理学的に考えればドア枠で行うような小胸筋のストレッチも有効と考えられますので、ボールのない患者にはそのようなホームエクササイズを指導するのが優しさだと思います。

肩甲骨を固定したストレッチ

2022年のアメリカのグループの研究(R)では、「肩甲骨をしっかり固定してストレッチする」ほうが「肩甲骨を固定しないストレッチ」よりも可動域が良くなるそうな。

ちなみにこの研究では、仰向けで肩甲骨を手でしっかり押さえながら「痛み手前」まで 5秒保持×10回というシンプルなストレッチを行っています。これで屈曲だけでなく、水平内転やセカンドの内旋可動域も改善したことから考えても、肩甲骨を固定することは重要ですね。

ストレッチポール

ストレッチポールをストレッチというのには抵抗もありますが(胸腰椎のモビライゼーションなのではと思わなくもない)、効果があるならなんでもいいとも思ったり。

2024年の日本の研究(R)では、ストレッチポールを使った「ソラコン」というエクササイズを1回実施するだけで、肩関節屈曲可動域が改善したんだそうな。

これはぜひやってみたいですね。ストレッチポール買おうかな。

Mobilization With Movement(MWM)

このブログでは時折出てくるマリガンコンセプトです。

2024年にブラジルで行われた研究(R)では、運動にMWMを足したところ、偽MWMを行った群に比べて屈曲可動域が16°改善したんだそうな。結構な差ですね。

肩関節にまつわるMWMは色々あるのですが、屈曲可動域を改善する目的であれば、動画のように上腕骨頭を後下方に誘導しながら肩甲骨面挙上を繰り返してもらうのが良いかと思われます。

まとめ

屈曲制限には、

- 関節モビライゼーション(後方・下方グラインド、逆牽引)

- 小胸筋モビライゼーションや肩甲骨固定ストレッチ

- ストレッチポールを使ったエクササイズ

- MWM

を組み合わせて使おうという内容でした。

「他動でも固いのか」「他動は上がるが自動で上がらないのか」などで手技を使い分けていただくと、より効率的に治療が行えるのではないかと思います。

それではさようなら。

コメント