理学療法士として働いている中で最も気になるのは「関節可動域」と言っても過言ではないでしょう。

ここでは肩関節伸展ROM制限に対しての評価から治療までをまとめようと思います。

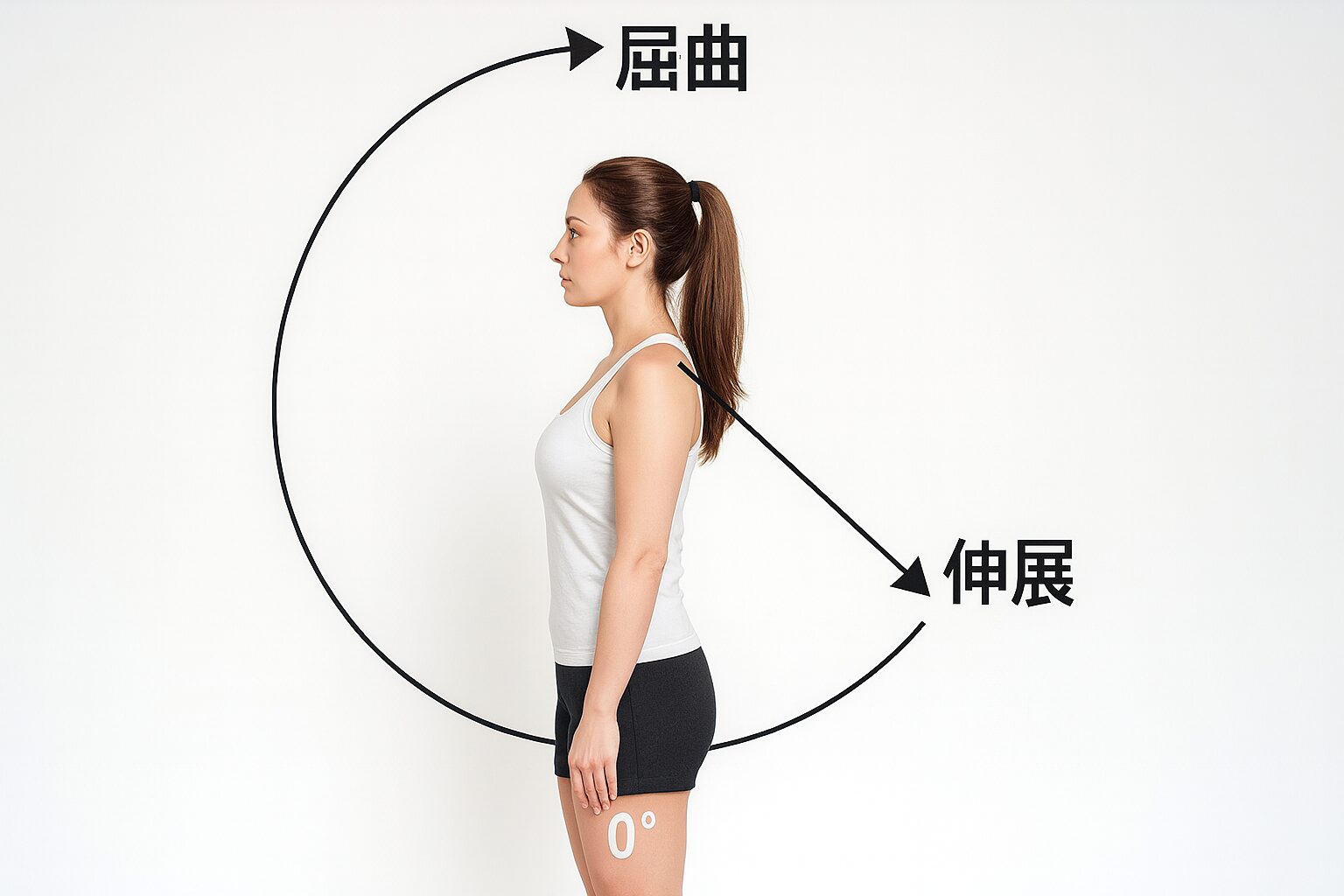

肩関節 伸展 の関節可動域

参考可動域:50度

基本軸:肩峰を通る床への垂直線

移動軸:上腕骨

50度の伸展は、つぎの動きの組み合わせで成り立ちます。

- 肩甲上腕関節:およそ35度(R)

- 肩甲骨の動き(内転=背骨側へ寄る など):残りの角度を補う

治療

手技の使い分けは以下のように考えています。

- 痛みが強い肩:まずMWMで痛みなく動けるように

- 前胸部の張り主体:大胸筋ストレッチ

- 自動でのROMが少ない:フルレンジの外部負荷筋トレ

これで可動域が5度以上増えたり、結滞動作で届く親指の椎体が一つ上になったりしたら、その動作を続けるのがいいと思います。

MWM

2015年のインドの研究(R)では、MWM+運動が運動のみより結滞動作の到達度・痛み・障害の改善がみられました。

これは純粋な肩関節伸展可動域の研究ではないのですが、結滞動作が肩関節の伸展と内旋を組み合わせた運動であることを考えると、有効だと思われます。

やり方としては、片方の手を患者の脇に差し込んで肩甲骨を抑えながら、もう一方の手で上腕骨を下方に誘導し、結滞動作を行ってもらう感じです。

僕は肩甲骨の固定がやりにくいので、バスタオルを巻いたものを挟んで行ったりしています。

大胸筋のストレッチ

2023年のオーストラリアの研究(R)では、健常成人に7週間・週3回・各15分の大胸筋ストレッチを行い、肩の伸展ROMが6%改善しました。

大胸筋は鎖骨部・胸肋部・腹部に分かれるので、腕の高さを変えながらストレッチするのが重要ですね。

ちなみに論文だと1回のストレッチで3種類を各5分行っているので、患者にはじっくり時間を取ってやるように指導しないといけません。

外部負荷の筋トレ

2023年に行われたメタ分析(R)では、外部負荷を使った筋トレを、大きな可動域で行えば、ストレッチと同程度に関節可動域を広げられると示されています。

残念なことにこのメタ分析によれば自重トレーニングでは可動域の改善が優位ではなかったそうなので、ダンベルやチューブを使って負荷をかける必要がありそうです。

患者にやらせるなら、チューブを買ってもらうか、サラダ油などを持ってやってもらうかなぁ。各家庭にダンベルを置いておいてほしい(自分も持ってないけど)。

あと、フルレンジで行うことが重要なので、フルレンジまで行うと痛みがあるとか、そもそもレンジが少ない場合は、MWMやストレッチが優先かと思われます。筋トレ最強という話ではないので注意してください。

まとめ

- 肩関節伸展の制限は、肩甲上腕関節約35°と肩甲骨の動きが組み合わさって成り立つ50°の関節可動域を、どこで失っているかを評価する

- 治療としては、強い痛みにはモビライゼーション(MWM)で痛みなく動かし、前胸部の張りが強い場合は大胸筋ストレッチ、自分での動きが少ない場合は外から負荷をかけたフルレンジの筋力トレーニング

- 研究では、MWMと運動の併用が結滞動作の到達度や痛みを改善し、大胸筋ストレッチが肩伸展可動域を約6%広げ、ダンベルやチューブなどを用いた大きな可動域での筋トレはストレッチと同程度に可動域を広げる一方、自重トレでは効果が乏しい

というお話でした。参考になれば幸いです。

ここが分かりにくいなどあれば、Xでもコメントでも質問してください。どうぞよしなに。

コメント