「なんだか膝の前がズキズキする……」「階段を降りるたびに痛い……」みたいなときに、ネットや本で「膝蓋大腿部痛(PFP:Patellofemoral Pain)の改善法」を探す人は多いはず。すると、たいていは以下のようなアドバイスが出てくることでしょう。

- 大腿四頭筋を鍛えよう!

- テーピングで膝蓋骨の動きを整えよう!

- ランニングフォームを改善してみよう!

- 足底板を入れて衝撃を減らそう!

もちろん、これらの方法自体はどれも悪くないし、実際に効果を示した臨床試験もあります。私自身も臨床で取り入れることは多い。ただ、その一方で、こんなふうに思ったこともあるんじゃないでしょうか?

- いや、それができるぐらい余裕があれば、そもそもここまで痛くなってないんだよなー

- 毎日スクワットとか、継続できる気がしないんだよなー

これは「膝痛あるある」のひとつで、症状がつらいときに「やることを増やす」のって、逆にストレスになることがあります。下手をすると「さらにリハビリ課題が増えた……」と感じて、挫折してしまうことすらあるわけです。

では、この“あるある”はなぜ起きるのか? そこに答えをくれるのが、2018年に出た全米アスレティックトレーナー協会(NATA)のポジションステートメント(R)です。要点をかいつまんで見ていきましょう。

原因は何か?

NATAがまとめた前向き研究を見ていくと、PFPの原因は大きく3つに整理できます。

- 股関節の内転や内旋が強く、膝が外反しやすい

- 大腿四頭筋の筋力が弱く、膝蓋骨を安定させられない

- 内側広筋の反応が遅れ、外側への引っ張りが強まる

つまり「静的な骨格のゆがみ」よりも、「繰り返す動作の中で膝が崩れること」が痛みを招く要因だと示されています。

何をやれば改善する?

介入研究の結果は、股関節と大腿四頭筋の強化を組み合わせるのがベスト。具体的には、

- 股関節外転・外旋筋を鍛える(モンスターウォーク、側臥位リフトなど)

- 四頭筋は負担の少ない角度で強化(スクワットは0〜45度、ニーエクステンションは45〜90度)

- 動作中は鏡や動画で膝が内側に入らないかチェック

さらに、足底板やテーピングは「運動を痛みなく行うための補助」としては有効。ただし、それ単独では長期効果が期待できない、とされています。

何をモニタリングすべき?

改善を判断するための指標も整理されています。

- 痛みはVASで2 cm以上の変化があれば臨床的に意味あり

- 機能はAKPSで10点以上、LEFSで8点以上の改善が目安

つまり、なんとなく「良くなった気がする」ではなく、数値で進捗をチェックするのが重要というわけです。

まとめると、PFPの改善で大事なのは、

- 「四頭筋だけ」でも「テーピングだけ」でもなく、股関節+四頭筋+動作修正をセットでやる

- テーピングや足底板はあくまで橋渡し的に使う

- 改善度はVASやAKPSなどの数値でモニターする

といったポイントです。

新しいことをどんどん足すのではなく、「本当に必要なものだけ残す」感覚で進めるのがコツ。膝に余計なタスクを課すよりも、負担を減らす動作づくりを優先する方が、長い目で見て効率的なんですな。

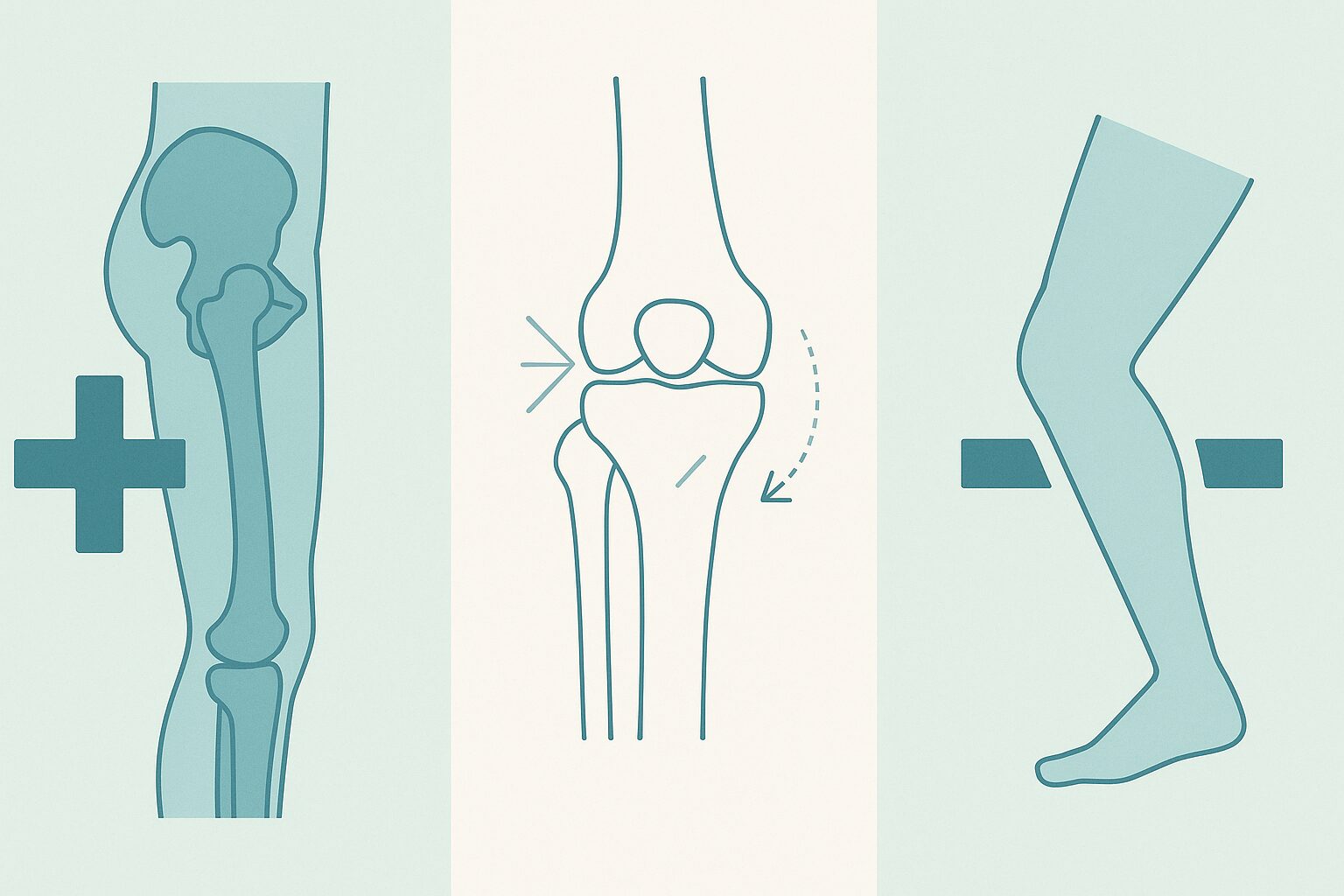

膝痛改善の第一歩は、「スクワットを増やすこと」なのか? それとも「階段の降り方を変えること」なのか? いま一度、“足し算”と“引き算”の視点で考えてみてもいいかもしれません。

コメント